日常生活中,你有沒有見過這樣的人,就是心里想的和外在表現不一樣。尤其在親密關系中,有時候心里想要對方的愛,可表現出來的卻是相反,甚至是用憤怒來表達。

來訪者小一,來到咨詢室,還沒坐下,便憤怒地說起他的男人,你說,我讓他滾,他怎么就真滾呢,他怎么就不明白我的意思呢?氣得我打他耳光,手都打腫了可我還是不解氣,我把他當最愛的人,可他呢,如今卻對我越來越疏遠;

朋友小A,常感委屈,給我說,別人羨慕她嫁了個好老公,脾氣那么好,說她和這樣的男人過,準不受氣;可這樣的好男人,生起氣來真叫可怕,能幾天不說話,除非她先開口好言相求;如今自己可真是啞巴吃黃連——有苦無人訴,你說我這婚姻,還怎么過下去。

我們看到,困擾兩位當事人的,都涉及到人類的基本情緒——憤怒;不同的是,小一在憤怒時,用了激烈的言辭和行為,結果適得其反;而朋友小A的丈夫卻用了隱忍被動的方式,讓小A陷入了失望無助。

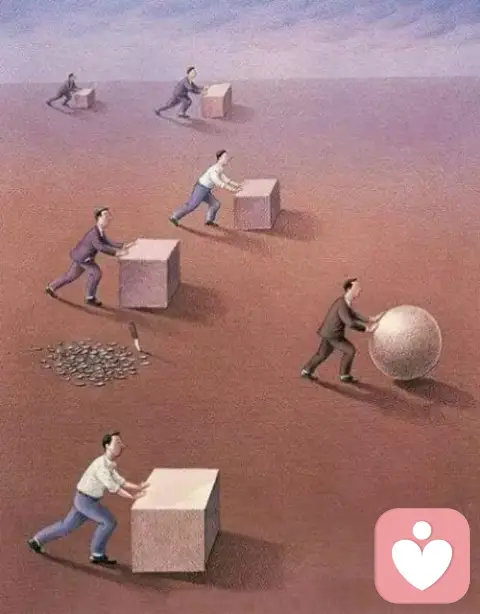

我們說,這樣兩種表達憤怒的方式,過于激烈的或過于壓抑,無形之中都是會破壞關系,這道理大概率上我們也知道,可是,為什么我們就不能合理地表達憤怒?

我們到底是怎么了呢?是因為我們有述情障礙。

述情障礙就是不能好好表達自己的情緒,在憤怒的時候,會使用暴力,傾向于使用極端的行動,而不是語言來表達自己的情緒。

述情障礙的主要特征是,難以辨認和難以描述情緒;比如生活中,我們常常會看到這樣的人,他莫名其妙地發脾氣摔東西,你如果問他怎么了,可能他也說不上來,或許只是在心里知道自己不好受。

我們說,述情障礙并不是一種心理或生理疾病,而且世界上大約十人中就有一人存在著不同程度的述情障礙特征。

述情障礙可以說是一種"感情色盲"有些人可能只是無法表達情感, 另一些人則是無法感知各種情感。他們不是不能產生情感,只是無法認知或者表達。

大多數有"述情障礙"的人,多數伴隨身體癥狀,比如會出現頭疼,腹痛和胃痛等各種不明原因的生理癥狀,甚或有抑郁的可能。

可是又是什么樣的原因,導致我們無法合理地認知和表達我們的情緒呢?

目前的研究發現,述情障礙可能由多方面的因素引起,如基因,神經系統,成長環境等。在人類大腦的中央神經系統中,有一個部位叫做"杏仁核"它是負責情緒調節的區域,述情困難與杏仁核活動的減少有關聯,它會影響人們辨別及表述情緒情感。

而成長環境中的情感忽視,是引發述情障礙的關鍵成因;我們說,述情障礙者不是不想表達,而只是不會描述和表達自己的感受。如果一個孩子,小時候在語言發展階段,沒有在父母的引導下學會為自己的感受命名,那在他長大后這方面的能力自然就會很弱。

比如說,孩子的玩具被小朋友搶走了,如果父母問他,你是不是很生氣,小孩子就會明白,自己的感受是生氣,漸漸地他就學會描述自己的感受;并會將這樣的感受表達出來;當父母沒有跟孩子做過,或者很少情感交流的時候,這個孩子就不會跟別人表達情感。

由此看出,述情障礙和父母不當的養育方式有很大關系。

我們說,述情困難的人,往往意味著TA很難與他人建立情感鏈接,所以當TA面臨情感上的孤獨,喪失等人生重大課題時,沒有支持的力量,就會引發身體癥狀和抑郁的風險。

所以,無論從個人健康還是從關系角度上,述情困難都需要引起重視;

首先,學會覺察,要意識到自己,不能合理地表達情緒有可能給自己帶來的負面影響,從而在內心里有想要改變的意愿;

意識到自己不是嬰兒,自我的想法和需要如果不能通過合理正確的方式表達出來,別人是很難接受和理解到的,哪怕是身邊最親近的人;

意識到自己不是當年要媽媽買糖吃的小孩,為了要到糖吃,要么哭鬧打滾,要么一言不發,媽媽就會答應和滿足我們。因為我們身邊的人,無論在你認為是多么地愛你,但TA畢竟也不是媽媽。

其次,敢于面對,敢于突破內心的恐懼,勇于走出習慣的模式,嘗試使用言語去表達情緒;

述情困難的人,往往自尊心比較低,害怕被人拒絕,為此常常將自己包裹起來,或者使用偽裝的話語去表達需要,比如說,你走吧,快滾吧,可心里卻說,快來抱抱我吧。但自尊心使得他們不能直接向對方表達出這樣的需要,所以外在上常常看起來很強的樣子,內心卻是極脆弱的。于是越害怕受傷會越使用憤怒來保護自己,從而陷入到這樣的惡性循環中。所以要想走出這樣的模式,就要突破被拒絕的恐懼,勇敢地讓自己走出來。

最后,一致性溝通,試著用話語將自己的感受和需要,表達出來給身邊的人聽,這樣也才有讓身邊人理解和滿足自己的可能;象上面的小一,如果能將自己對男人的需要表達出來,或許對方也是樂意去給到她滿足,而不是南轅北轍適得其反。

而如果是身邊的人有述情困難,象上面提到的小A的老公那樣,使用冷暴力表達情緒。對小A來說,和這樣的人相處的確是艱難一些,除了學會一些應對技巧;也需要耐心,多加引導和鼓勵;這對小A可以是提出了更高的要求,需要有強大成熟的內心來應對。

改變他人,改變自己,去試試看!

王煥敏

王煥敏