每個(gè)做醫(yī)生的人,至少有兩句話一定要牢記在心:

一句是:相信在這個(gè)世界上,一定會(huì)有醫(yī)生治不了的病。

另一句是:相信每個(gè)病人都有自身康復(fù)的內(nèi)在潛力。

在心理治療中,人本主義學(xué)家羅杰斯認(rèn)為,每個(gè)人的心理內(nèi)部都有自我完善的內(nèi)在潛力,心理治療不過是促進(jìn)該潛力的自我實(shí)現(xiàn)。

治療師只要提供一個(gè)有利于來訪者成長(zhǎng)的治療關(guān)系和情境,來訪者借助這樣的治療關(guān)系和情境,就可以逐漸地恢復(fù)自身的心理健康了。

羅杰斯在《論人的成長(zhǎng)》一書中說:

有一種簡(jiǎn)便的方法來形容我自己這些年來所發(fā)生的變化:

在我職業(yè)生涯的早期,我在問:“我怎樣治療、幫助或改變這個(gè)人?”

現(xiàn)在,我會(huì)用這樣的方式來表達(dá)這個(gè)問題:“我該怎樣來提供一種關(guān)系,使這個(gè)人可以借助它來進(jìn)行個(gè)人成長(zhǎng)?”

所以,羅杰斯會(huì)堅(jiān)持認(rèn)為:對(duì)于治愈心理疾病來說,良好的治療關(guān)系不僅是必要的,而且是充分的。

根據(jù)我多年從事心理治療的臨床經(jīng)驗(yàn),我現(xiàn)在越來越深信羅杰斯所說的這句話是完全正確的。

病人為什么會(huì)得病?病人為什么要治病?

在有醫(yī)生這個(gè)職業(yè)之前,人本來也是會(huì)患病的,諸如外傷、感染、腫瘤等。

但是,當(dāng)時(shí),即使一個(gè)人得病死了,他自己也不知道這叫做“病”,因?yàn)椋诋?dāng)時(shí)的社會(huì)文化中、在全體社會(huì)成員的頭腦中,壓根兒就沒有“病”這個(gè)概念,更不會(huì)有求醫(yī)行為。

一個(gè)人患病后,他最多也只能是向同伴或朋友尋求非職業(yè)的、非專業(yè)的幫助。

客觀上來說,生物必須做到能夠在環(huán)境中生存,它總是要調(diào)整自己以適應(yīng)環(huán)境。

生物,包括人,如果能夠適應(yīng)環(huán)境、并能生存下去的時(shí)候,就叫做健康。

適應(yīng)不良或難以生存時(shí),就可以叫做是“疾病”。

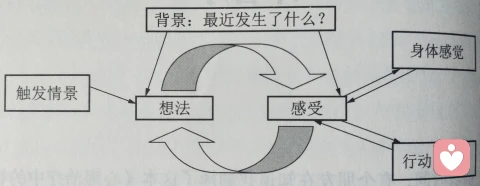

心理就是個(gè)體與環(huán)境相互作用、相互適應(yīng)所形成的信息界面。

心理障礙就是個(gè)體在適應(yīng)環(huán)境的過程中,在某些方面所表現(xiàn)出來的某種程度的不適應(yīng),包括外在行為的不恰當(dāng)或內(nèi)心所體驗(yàn)到的痛苦。

病,作為一種客觀現(xiàn)象,是早已存在的;

但是,病,作為一種文化現(xiàn)象、心理現(xiàn)象,作為一個(gè)概念,作為一種自覺意識(shí),是隨著醫(yī)生這個(gè)行業(yè)的出現(xiàn)而逐漸明晰起來的。

病人不是有病的人,而是有求醫(yī)行為或正在醫(yī)療中的人。

醫(yī)生是通過制造病人(的患病意識(shí)和求醫(yī)行為)、并承諾治療病人、以此獲利的人。

當(dāng)然,醫(yī)生在幫助病人的過程中,自己也付出了專業(yè)勞動(dòng),所以,醫(yī)生獲利也是勞動(dòng)所得,無可非議。

但是,如果沒有“病”這個(gè)文化概念的話,病人即使有病,病人自己卻沒有對(duì)病的自覺意識(shí),更沒有求醫(yī)的行為,那么,醫(yī)生也就失去了收入的市場(chǎng)和來源。

因此,醫(yī)生需要不斷地去宣傳“疾病”和“健康”的概念,開發(fā)和培育市場(chǎng),然后就會(huì)有越來越多的人愿意前來尋求醫(yī)療幫助。

周瑜打黃蓋,一個(gè)愿打,一個(gè)愿挨!