很多人會有一個誤解,就是一定要出現了很嚴重的心理疾病,才去做心理咨詢。然而,嚴重的問題往往是超出了咨詢師的能力范圍的,等你找上門時,就只能先把你轉介到醫院,等到愈后才能進行輔助性的干預。真相是,我們接觸到的,其實就是最廣大的普通人,在日常生活里遇到的各種煩惱、沖突和危機。所以,不是有病了才能找,更不建議拖到“病入膏肓”了才去找,而是當你覺得有需要時,就可以找。大致有以下的幾種情況:

第一,你察覺到自己正被一些癥狀所困擾。大致可以從情緒、行為、認知、軀體這四個層面作判斷。例如,情緒起伏大、忽悲忽喜、平心靜氣的狀態很少,或者持續的焦慮、低落,又或者對某些場合、物品有強烈的恐懼感等;行為上,有反復洗手、反復關門、反復檢查等強迫性的表現,或者有暴力、沖動性的表現,以及煙酒癮、網癮等依賴性的表現等等;認知上,你經常分神、容易忘事、反應遲緩或者是思維過快但缺乏邏輯,而這些與你真實的智力和年齡水平并不相符;軀體上,有不明原因的疼痛感,或者有長期的睡眠問題,又或者突然在一段時間里吃得過多或過少等等。以上可以作為提示自己需要尋求心理干預的信號。

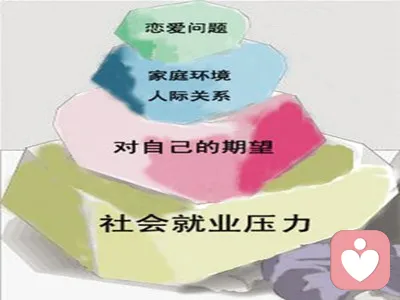

第二,所謂“當局者迷”,當你察覺不到自己的癥狀時,你的各項人生議題進展得如何,也可以作為是否求助的識別信號。例如,你在學習、工作上的壓力很大,或者出現了情感、婚姻、家庭的危機,又或者在人際交往方面不順利等等。當這些問題,你沒有信任的人可以傾訴,或者通過自己看書學習、問同學老師、問父母朋友,都沒有得到解決的時候,就可以嘗試尋求專業的心理咨詢服務了。當然,咨詢師不會直接替你處理具體的事務,而是帶你走出沖突的狀態,看清那些不順心所隱藏的真相以后,讓你領悟到適合自己的應對策略,這才是真正的成長。

第三,或許你沒有明顯的癥狀,也沒有被哪一件具體的生活事件所困擾,只是對人性好奇,或是對自己好奇,想在精神層面獲得提升,心理咨詢師也可以成為那個陪你探索心路歷程的人。

綜上,有病才做心理咨詢的觀念已經過時了。我們的物質追求、生理健康得到了足夠的重視,卻遠遠落下了另外一個重要的部分——心靈成長。這對于一個完整的人而言,是嚴重失衡的。所以,心理咨詢就好比是精神世界的修補匠和營養劑,幫助我們提升生活的品質、重獲生命的平衡。

國暉

國暉