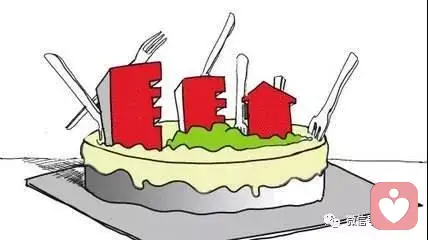

家庭財產分配的矛盾 ??

平均分財產 ??

前幾天微信里一則留言引發大家的激烈討論,一位來訪者留言說:

老師,您好!最近遇到一個特別煩心的事情。我最近和家里有點矛盾,大姑姐很不自覺,每天帶著孩子和老公都去我公公婆婆那里蹭飯,這還不算,公公還偷偷給她在買一輛新車,說閨女兒子都一樣,家產也要平均分。她結婚很多年了工作也不錯,去年她買新房也是家里給買的。我真的特別生氣,他們做什么都背著我,難道兒子不是他親生的,孫子也不是嗎?我結婚這么多年,對他們很孝順,我不介意大姑姐在家蹭吃蹭喝,就算買房買車我也忍了,可以憑什么還要平均分財產?

情和理 ??

這是一個中國式家庭財產分配的矛盾問題,大家對這類問題意見分成分為兩派:(理論派)一派大概是財產是父母的,他們有處置的權利,你無權干涉,你想要的就靠自己努力。另一派則是:(傳統派)財產理應是兒子的,女兒是嫁出去的人,不應該再參與分配。

概況起來說這是一個家庭矛盾中理和情的問題。

理就不必說了,基于國家法律現有的財產分配條款。

至于情,包括三部分:1、人情,2、輿情,3、實情。該女士的情緒來源于婆家對大姑姐的財務上偏袒,道理上說作為父母對子女的照顧,父母有自己獨立的裁決,不受任何人約束和影響。但情感上,該女士認為女兒出嫁不應該再向娘家伸手。從她個人角度可能覺得這是對的,但實際上婆家條件不錯,有能力照顧女兒家,該女士既不想讓婆婆家財產被大姑姐分割,又氣公婆不顧忌她的感受。所以她的情緒主要出在情上。

作為情的層面上,第一點人情上說,公婆的做法沒有問題,人家父母和孩子關系好愿意為孩子付出,這個她無法干預。第二點輿情上說,公婆為女兒買車買房的同時也沒少給兒子買,也就是該女士實際上得到了更多的饋贈,這個半斤八兩,沒有生氣的理由,在外人看來,也不是大問題。第三點,從實情上說,該女士家庭條件比大姑姐家要好,做父母的肯定是誰困難心疼誰,誰條件好他們就放心誰,所以他們的做法也是可以理解的。

至于這個的沖突產生的原因是:這位女士的成長背景和婆家家庭成長模式的差異,這位女士很獨立,從小父母離異,她和父母親關系一般,平時沒有太多交集,所以潛意識里她很難接受大姑姐對婆家的依賴。

從這里我們可以看出每個人成長的社會文化背景不同,制約了世界觀、人生觀、價值觀的發展,而三觀不同又影響到家庭內部成員之間能否互相理解和接納,是否能融洽的相處。

(文化背景指每個人長期的文化積淀,即溝通主體較穩定的價值取向、思維模式、心理結構等的總和。)

我們每個人性格不同、成長的環境背景、接受的教育不同,產生的認知結構也不會相同。

認知存在分歧,問題從此產生,家庭觀念不同,會影響夫妻情感關系、婆媳關系,姑嫂關系。

凡事沒有絕對的對與錯,大家站的角度,看問題的出發點和落腳點不同,產生的評價和結果也會差異。

建議 ??

在這里,給朋友一些建議,如果你有這類困惑,請考慮:

1、你在意的是什么?

你在意的是和諧的家庭氛圍、穩定的親情,還是利益?

2、預見矛盾結果是你能承受的嗎?

因為生氣導致的婆媳矛盾,夫妻矛盾,甚至是家庭危機,你可以預見和承受嗎?

3、你作為父母,以后對孩子會有什么樣的照顧?

假設你有兒有女,你會只疼兒子不疼女兒嗎?如果物質豐沛,你打算把財產給誰?