?? 聊心理,肯定繞不開弗洛伊德,他的“俄狄浦斯情結”(就是小男孩潛意識里想跟爸爸搶媽媽那個經典劇本)名氣太大了。但很多咨詢師在實踐中會發現,直接用這個理論套在中國來訪者身上,總感覺哪里不對。

???????? 因為我們的“家庭劇本”,跟西方不太一樣。

主要卡在兩點:

主要卡在兩點:

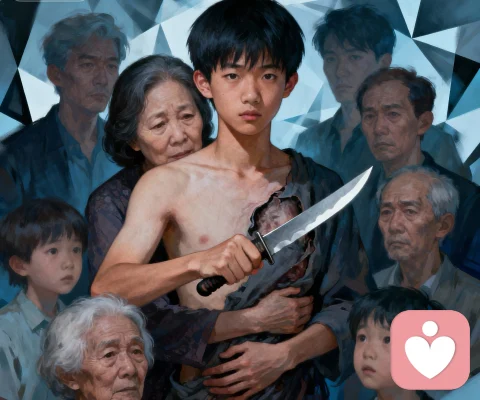

1. 爸爸不是一個,而是一群。

? ?在西方,那個要“打敗”的爸爸目標很明確。但在咱們這兒,除了親爹,還有叔伯、舅舅、姑父、老師、領導……一大堆“父”字輩的權威。這就麻煩了,你想“反抗”都找不到明確目標,總不能跟所有人干架吧?這種權威是彌散的,無處不在的。

? ?在西方,那個要“打敗”的爸爸目標很明確。但在咱們這兒,除了親爹,還有叔伯、舅舅、姑父、老師、領導……一大堆“父”字輩的權威。這就麻煩了,你想“反抗”都找不到明確目標,總不能跟所有人干架吧?這種權威是彌散的,無處不在的。

2. 媽媽的愛,太“黏稠”了。

? ?“慈母孝子”是我們的文化理想。媽媽無微不至的付出,和兒子需要回報的“孝”,編織成一種非常緊密、甚至有點分不開的關系。那種西方劇本里明顯的“爭搶”動力,在這里被轉化成了“想離開又不敢,想獨立又愧疚”的長期拉鋸戰。

? ?“慈母孝子”是我們的文化理想。媽媽無微不至的付出,和兒子需要回報的“孝”,編織成一種非常緊密、甚至有點分不開的關系。那種西方劇本里明顯的“爭搶”動力,在這里被轉化成了“想離開又不敢,想獨立又愧疚”的長期拉鋸戰。

? 那么問題來了,有沒有更貼切的解釋呢?有,拉康的理論就挺合適。

拉康把弗洛伊德那套生物性的本能理論,升級成了“文化符號”層面的解讀。聽起來玄乎,但理解了兩個核心概念,就豁然開朗了。

拉康把弗洛伊德那套生物性的本能理論,升級成了“文化符號”層面的解讀。聽起來玄乎,但理解了兩個核心概念,就豁然開朗了。

?? 第一個核心叫【大他者】——它就是那個“無處不在的聲音”

你可以把“大他者”理解成我們生活里所有的“規矩”和“應該”。比如:

· “男人就該有出息”

· “這么大了還不結婚,像什么話”

· “你得孝順,不能讓爸媽丟臉”

· “別人會怎么看我們家”

看到了嗎?它不是你爸或者你媽,而是一張由文化、傳統、社會看法織成的巨大網絡。你內心的很多壓力和糾結,并不是和某個具體的人對抗,而是感覺無法達到這個“大他者”的標準。

之前說的“打不完的爸爸們”,其實就是這個“大他者”的化身。你的成長,不是要去打敗誰,而是學習在這個復雜的規矩網絡里,找到自己能待得舒服的位置。

你可以把“大他者”理解成我們生活里所有的“規矩”和“應該”。比如:

· “男人就該有出息”

· “這么大了還不結婚,像什么話”

· “你得孝順,不能讓爸媽丟臉”

· “別人會怎么看我們家”

看到了嗎?它不是你爸或者你媽,而是一張由文化、傳統、社會看法織成的巨大網絡。你內心的很多壓力和糾結,并不是和某個具體的人對抗,而是感覺無法達到這個“大他者”的標準。

之前說的“打不完的爸爸們”,其實就是這個“大他者”的化身。你的成長,不是要去打敗誰,而是學習在這個復雜的規矩網絡里,找到自己能待得舒服的位置。

?? 第二個核心叫【小a】——它就是“心里總覺得缺了的那一點”

“小a”不是任何具體的東西,而是你內心深處總覺得“如果能得到那個,我就圓滿幸福了”的那個感覺本身。它永遠追不到,但永遠勾著你。

這完美地解釋了那種“黏稠”的母子關系。媽媽,很多時候就成了我們心里那個“小a”的替身——象征著一種完全包容、完全滿足、不用獨立的原始幸福。

所以很多人長大后在親密關系里拼命找的,不只是一個伴侶,而是那種“完美無缺”的融合感。但真相是,沒有人能真正填補這個缺失。心理成長,就是明白咱們都得帶著這個“缺了一角”的感覺活下去,并在此基礎上,創造自己真正想要的生活。

“小a”不是任何具體的東西,而是你內心深處總覺得“如果能得到那個,我就圓滿幸福了”的那個感覺本身。它永遠追不到,但永遠勾著你。

這完美地解釋了那種“黏稠”的母子關系。媽媽,很多時候就成了我們心里那個“小a”的替身——象征著一種完全包容、完全滿足、不用獨立的原始幸福。

所以很多人長大后在親密關系里拼命找的,不只是一個伴侶,而是那種“完美無缺”的融合感。但真相是,沒有人能真正填補這個缺失。心理成長,就是明白咱們都得帶著這個“缺了一角”的感覺活下去,并在此基礎上,創造自己真正想要的生活。

?? 作為咨詢師,這意味著我們的工作重心可以稍微轉一轉:

· 從追問“你爸對你做了什么”?變成“你心里那個‘大家覺得應該…’的聲音是怎么說的?”

· 從分析“你是不是依戀你媽”?變成“你一直在尋找、覺得得到了就能圓滿的東西,到底是什么?”

這樣一來,我們就不再是硬套西方的家庭三角劇,而是真正進入到來訪者所處的那個由文化、家族、人情世故構成的真實心理世界。

· 從追問“你爸對你做了什么”?變成“你心里那個‘大家覺得應該…’的聲音是怎么說的?”

· 從分析“你是不是依戀你媽”?變成“你一直在尋找、覺得得到了就能圓滿的東西,到底是什么?”

這樣一來,我們就不再是硬套西方的家庭三角劇,而是真正進入到來訪者所處的那個由文化、家族、人情世故構成的真實心理世界。

??? 拉康的理論,像是一副更適合中國國情的地圖。它幫我們看清,很多心理痛苦不是簡單的“恨爸”或“戀母”,而是在面對那個無處不在的“大他者”時感到的無力,以及在追尋那個永遠追不到的“完美滿足”時感到的失落。