在咨詢里,我無(wú)數(shù)次聽(tīng)到這樣的敘述:“我知道我該生他的氣,但我就是感覺(jué)不到。”“我只是覺(jué)得難過(guò),失望,但恨?那太可怕了,我不該恨我的父親。”“你不要跟我說(shuō)權(quán)利,我從來(lái)沒(méi)有過(guò)”,“當(dāng)你說(shuō)起他,我感覺(jué)到的只有恐懼”,“不可以,我不可以恨……”“我對(duì)他只有深深的渴望”……

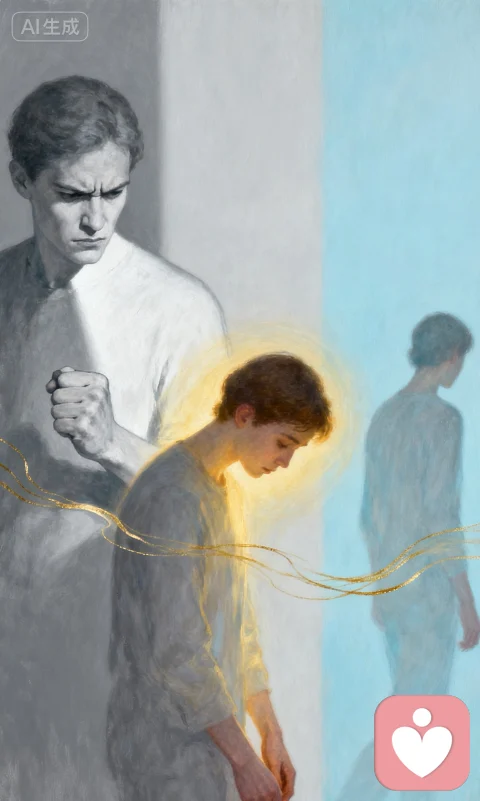

這些話語(yǔ)背后,隱藏著一個(gè)關(guān)于愛(ài)與權(quán)力、依賴與獨(dú)立的深刻心理真相:真正意義上的“恨”與“憤怒”,是需要“主體性”作為前提的。在沒(méi)有主體性的時(shí)候,恨與憤怒是出不來(lái)的,它們被一種更原始、更令人無(wú)力的情感所取代——那是彌漫性的“委屈”、“恐懼”,是死寂般的“絕望”,是向內(nèi)攻擊的“羞愧”,是無(wú)法言說(shuō)“渴望”,以及為了生存而不得不進(jìn)行的“理想化”。

這些話語(yǔ)背后,隱藏著一個(gè)關(guān)于愛(ài)與權(quán)力、依賴與獨(dú)立的深刻心理真相:真正意義上的“恨”與“憤怒”,是需要“主體性”作為前提的。在沒(méi)有主體性的時(shí)候,恨與憤怒是出不來(lái)的,它們被一種更原始、更令人無(wú)力的情感所取代——那是彌漫性的“委屈”、“恐懼”,是死寂般的“絕望”,是向內(nèi)攻擊的“羞愧”,是無(wú)法言說(shuō)“渴望”,以及為了生存而不得不進(jìn)行的“理想化”。

一、 沒(méi)有主體性的孩子:封印恨意是生存策略

在生命早期,孩子與父母,尤其是與父親的關(guān)系,是不對(duì)等的。父親作為“大他者”,掌握著資源、權(quán)威和認(rèn)可。對(duì)于一個(gè)年幼的女孩而言,父親是她世界的一部分,是世界的規(guī)則本身,甚至是她的全世界,那里都沒(méi)有自己。

在這樣的關(guān)系中,她的“自我”尚未真正誕生。她的情感和需求,往往需要依附于父親的意志來(lái)獲得滿足。此時(shí),如果父親是缺席的、嚴(yán)苛的、貶低的或情感疏離的,她感受到的首先不是憤怒,而是存在的危機(jī)。

在生命早期,孩子與父母,尤其是與父親的關(guān)系,是不對(duì)等的。父親作為“大他者”,掌握著資源、權(quán)威和認(rèn)可。對(duì)于一個(gè)年幼的女孩而言,父親是她世界的一部分,是世界的規(guī)則本身,甚至是她的全世界,那里都沒(méi)有自己。

在這樣的關(guān)系中,她的“自我”尚未真正誕生。她的情感和需求,往往需要依附于父親的意志來(lái)獲得滿足。此時(shí),如果父親是缺席的、嚴(yán)苛的、貶低的或情感疏離的,她感受到的首先不是憤怒,而是存在的危機(jī)。

· 委屈??,是渴望被看見(jiàn)而不得的無(wú)力。它的潛臺(tái)詞是:“我如此渺小,我的痛苦你為何視而不見(jiàn)?”這里沒(méi)有攻擊,只有哀求。

· 絕望??,是需求持續(xù)受挫后的癱瘓。它意味著“無(wú)論我做什么,都無(wú)法得到你的愛(ài)與關(guān)注”,于是能量收回,不再期待。

· 羞愧??,是將外部的否定內(nèi)化為自我攻擊。它的邏輯是:“你不是不愛(ài)我,而是我不夠好,不配得到愛(ài)。”憤怒轉(zhuǎn)向自身,轉(zhuǎn)化為深刻的自我否定。

· 理想化??,則是一種聰明的心理防御。既然無(wú)法改變現(xiàn)實(shí),那就改變認(rèn)知——“我的父親是完美的,是我不夠好”或“他那樣做是為我好”。通過(guò)將父親完美化,她保全了一個(gè)“好客體”在心中,從而維系內(nèi)心世界的穩(wěn)定,避免徹底崩潰。

·幻想??,這也是一種心理防御,我今天不夠好,我以后會(huì)好,我還在一直變好,他一定是會(huì)看得到我的,只要我足夠好。

在這個(gè)階段,表達(dá)真實(shí)的恨與憤怒是極其危險(xiǎn)的。因?yàn)楹抟粋€(gè)你賴以生存的“神”,意味著可能被拋棄、被懲罰,甚至意味著自我世界的毀滅。因此,恨意被深深地壓抑進(jìn)潛意識(shí),成了不敢言說(shuō)的秘密。

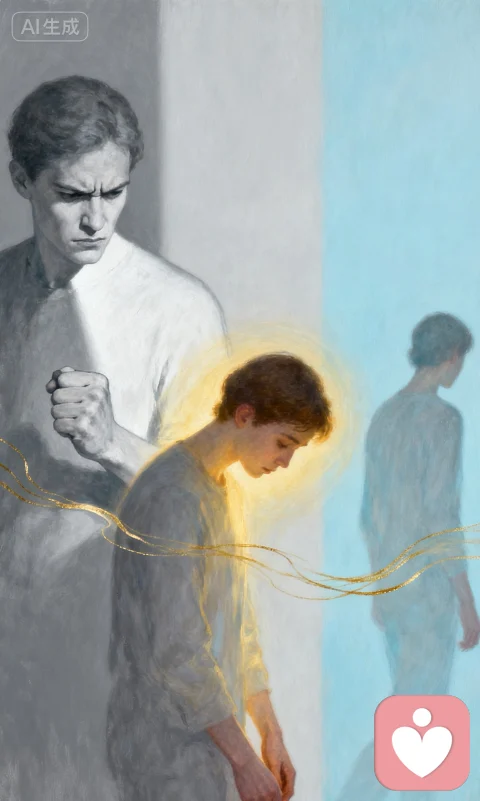

二、 主體性的覺(jué)醒:恨是“我”存在的宣言

主體性的誕生,始于一個(gè)簡(jiǎn)單的宣告:“我”是一個(gè)獨(dú)立的、與“你”不同的存在。

這個(gè)“我”有自己的意志、情感、需求和邊界。當(dāng)這個(gè)“我”逐漸清晰、強(qiáng)壯,她才能開(kāi)始用一種新的眼光審視父親:從一個(gè)必須仰視的“神”或“規(guī)則”,還原為一個(gè)有著自身局限、甚至缺陷的“人”。

這一刻,恨與憤怒才有了承載的容器。

主體性的誕生,始于一個(gè)簡(jiǎn)單的宣告:“我”是一個(gè)獨(dú)立的、與“你”不同的存在。

這個(gè)“我”有自己的意志、情感、需求和邊界。當(dāng)這個(gè)“我”逐漸清晰、強(qiáng)壯,她才能開(kāi)始用一種新的眼光審視父親:從一個(gè)必須仰視的“神”或“規(guī)則”,還原為一個(gè)有著自身局限、甚至缺陷的“人”。

這一刻,恨與憤怒才有了承載的容器。

· 憤怒??,是邊界被侵犯時(shí)的警報(bào)。 當(dāng)主體性建立,她才能清晰地感知到:“這里是‘我’的領(lǐng)地,你的忽視、控制、貶低,是對(duì)‘我’的侵犯。”憤怒由此而生,它的功能是自我保護(hù),是劃清界限。

· 恨??,是連接斷裂后的情感真實(shí)。 恨,在某種意義上,是愛(ài)的背面。它意味著曾經(jīng)有期待,有渴望。只有當(dāng)一個(gè)人承認(rèn)“我曾需要你,而你深深地傷害了我”,恨才會(huì)浮現(xiàn)。恨是一種強(qiáng)烈的情感連接,它比麻木的“無(wú)所謂”要健康得多。它說(shuō)明,情感的通道沒(méi)有被徹底堵死。

所以,恨與憤怒的出現(xiàn),不是關(guān)系的終結(jié),而是關(guān)系新階段的開(kāi)始。它是一個(gè)人從“客體”位置(被父親定義的女兒)向“主體”位置(自我定義的女性)邁出的關(guān)鍵一步。 在咨詢中,當(dāng)一位來(lái)訪者第一次能堅(jiān)定地說(shuō)出“我恨他當(dāng)時(shí)那樣對(duì)我”時(shí),我常常會(huì)看到一絲力量在她眼中閃現(xiàn)。當(dāng)來(lái)訪者回到生活里或者在咨詢室里不斷的控訴父母的“罪行”,那不是破壞性的惡意,而是主體性的曙光。

三、 整合之路:從宣泄到哀悼,從恨到超越

作為咨詢師,我們的工作不是鼓勵(lì)恨,而是為恨提供一個(gè)“被言說(shuō)”、“被聽(tīng)見(jiàn)”、“被涵容”的空間。讓那些被封印的情感,得以重見(jiàn)天日。

作為咨詢師,我們的工作不是鼓勵(lì)恨,而是為恨提供一個(gè)“被言說(shuō)”、“被聽(tīng)見(jiàn)”、“被涵容”的空間。讓那些被封印的情感,得以重見(jiàn)天日。

1. 為憤怒正名,讓情緒流通??。 我們幫助來(lái)訪者理解,憤怒不是邪惡的,而是正當(dāng)?shù)摹⒂泄δ艿那榫w。在咨詢的安全基地中,她可以第一次安全地體驗(yàn)并表達(dá)這份憤怒,而不必?fù)?dān)心被報(bào)復(fù)或毀滅。

2. 在關(guān)系中修復(fù),重塑體驗(yàn)??。 咨詢關(guān)系本身就是一個(gè)矯正性情感體驗(yàn)。當(dāng)來(lái)訪者的恨與憤怒被咨詢師穩(wěn)穩(wěn)地接住、不加評(píng)判地理解時(shí),她便內(nèi)化了一種新的關(guān)系模式:原來(lái),我的全部情感都是可以被接受的,我無(wú)需因?yàn)樽鲎约憾粧仐墶?br>

3. 從恨走向哀悼,完成分離??。 恨意的充分表達(dá),最終會(huì)引向一個(gè)更深刻的進(jìn)程——哀悼。哀悼那個(gè)不曾得到的、理想中的父親;哀悼自己失去的童年。這個(gè)過(guò)程,是放下改變的執(zhí)念,接受父親本來(lái)的樣子,接受歷史的不可逆轉(zhuǎn)。

4. 拿回?cái)⑹聶?quán),重寫生命故事??。 最終,主體性的最高體現(xiàn),是成為自己生命故事的作者。她不再僅僅是“父親的女兒”這個(gè)劇本中的角色,而是可以回顧、理解、并重新詮釋那段歷史的主體。她可以看到父親的局限可能源于他的時(shí)代和他的創(chuàng)傷,但這不再是她停滯不前的理由。恨意在此刻,可能轉(zhuǎn)化為深深的悲憫,或是一種清晰的、不帶敵意的邊界。

早年父女關(guān)系中的恨與憤怒,是一道被封存的力量。當(dāng)我們勇敢地走近它,會(huì)發(fā)現(xiàn)它守護(hù)的,正是那個(gè)被壓抑的真實(shí)自我。

作為咨詢師,我們見(jiàn)證并陪伴這場(chǎng)偉大的“誕生記”:當(dāng)恨得以言說(shuō),委屈便有了盡頭;當(dāng)憤怒得以表達(dá),邊界便開(kāi)始建立;當(dāng)哀悼得以完成,新的生命敘事便由此展開(kāi)。

這條路,是從“父親的女兒”走向“她自己”的必經(jīng)之路。在這條路上,那份曾被視作毒藥的恨,恰恰是解藥的藥引。

作為咨詢師,我們見(jiàn)證并陪伴這場(chǎng)偉大的“誕生記”:當(dāng)恨得以言說(shuō),委屈便有了盡頭;當(dāng)憤怒得以表達(dá),邊界便開(kāi)始建立;當(dāng)哀悼得以完成,新的生命敘事便由此展開(kāi)。

這條路,是從“父親的女兒”走向“她自己”的必經(jīng)之路。在這條路上,那份曾被視作毒藥的恨,恰恰是解藥的藥引。