嫦娥奔月,以為在廣寒宮里會快樂;夸父逐日,別人以為他是累死的,也許他一直快樂著。對快樂的不同理解、不同追求也決定了不同的命運軌跡。

《改變,從心開始》的作者羅伊.馬丁納,在平衡人的情緒方面做了很多的研究與實踐。在這本書中他提到三種快樂的境界:競爭式快樂、條件式快樂、無條件快樂。

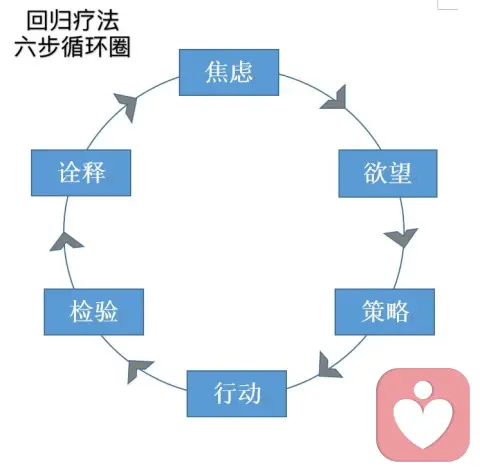

今天我們就用回歸療法的焦慮循環圈,來看一看各種快樂的發生、發展。

01.競爭式快樂 ??

競爭式快樂是就是"我贏了,我才感覺到快樂,我輸了,我就會感覺痛苦。"

競爭式快樂最突出的特點是比較,也可以說欲望就是自己要比別人好。有了這個欲望,下一步的策略上不得不考慮兩個方面:一個是自己要努力,要有提高。另一個是別人不能太強。自己努力還好,控制別人不是很強,這件事是很難控制的。接下來就是行動環節。

好的行動,是能夠執行策略,同時呢,行動持續的時間剛剛好。行動不能持續太長時間,長年累月的執行,耽誤的可能就是人的青春,甚至半輩子;執行時間也不能太短,很多策略就是需要一定的時間持續的行動才能達到想要的效果。所以一個策略到底要執行多久,和這件事的性質有關系。

下一步是檢驗,就是當你行動之后,你會自己在心中自然地去檢查一下自己做的事情是不是實現了自己的愿望。在追求競爭式快樂的過程中,無論怎么檢驗,大概率還是不滿意。因為這個行動的過程中時時都處在比較的焦慮中,并且對于他人是否取得比自己更好的成績也是存在不可控的焦慮中。這個過程心理消耗太大了,快樂變得觸手可及,又遙不可及。

最后在詮釋環節很容易覺得自己不夠好,覺得別人也不夠好,世界對自己也不友好。這樣離快樂就越來越遠了,說到底競爭式快樂是一個誤解。比如有些人在高考中考出了好成績,獲得了競爭式快樂,但上了大學突然覺得生活失去了意義。所以競爭式快樂,只是一時打的雞血,不是持續的快樂。

02.條件式快樂 ??

條件式快樂是"你得滿足一個條件,獲得了這個條件,你就會快樂;如果沒有實現這個條件,你就會痛苦。"

條件式快樂在欲望的環節比較聚焦,一般是期待著某個方面特別好。比如聚焦于擁有美貌、財富、地位或者愛,認為只要擁有了這些或者其中的某一項,自己就會快樂。

在策略的選擇上,會聚焦在自己身上和自己比,這樣受外界影響就少了一點。也更容易聚焦在某一領域深耕細作,更容易取得成功。和追求競爭式快樂相比,在心理消耗上也會少一些。但是這種條件式的快樂也容易讓人走極端,比如認為只有得到某個人,才會擁有幸福。一旦有這種想法的時候,在策略的選擇上,就可能失去理智,在行動上也可能傷人傷己。比如由章子怡主演的電影《茉莉花開》中莉莉的遭遇。

莉莉婚后和丈夫鄒杰沒有孩子,她內心充滿了不安全感,害怕失去鄒杰。在她的心目中快樂的條件是鄒杰全身心地愛著自己,這種愛里,媽媽也是一個闖入者,自己的養女更是威脅所在。以至于她變得歇斯底里,甚至出現短暫的幻覺。她冤枉丈夫對養女做了錯事,導致鄒杰臥軌。這樣的悲傷已經不是一個人的悲劇,而是整個家庭的悲劇。條件式的快樂,容易走極端。那如何避免這種極端呢?擁有無條件的快樂才是真正的快樂。

03.無條件快樂 ??

無條件的快樂就是安于當下,活在當下,不會因為自己擁有或失去什么而產生焦慮和煩惱。

無條件快樂把焦慮停在了起始環節,安于當下沒有擔心,也就沒有欲望從而焦慮循環圈被打斷,停了下來。

世上會有這樣的人時刻處于無條件快樂當中嗎?除了極少數開悟的人,對普通人來說,我們能做的是增加一些無條件快樂的時光。比如陶淵明數次做官,數次辭官,經過幾番掙扎與思考,最終收心而安。

余秋雨老師對陶淵明《歸去來兮辭》所作的今譯可能更容易讓我們理解這位東晉末至南朝宋初偉大的田園詩人是如何找到并處于無條件快樂中的。

算了吧,寄身宇內能有幾時,不如隨心任其去留。何苦成日遑遑不知往哪里走,富貴非我所愿,仙境更不可求。等天氣好時獨自遛遛,或者插了手杖下到田里做做幫手。登上東邊的高崗舒喉長嘯,對著清澈的水流賦詩幾首。姑且應順天意終結一生,樂天知命何須疑慮憂愁。

——《給青少年的中國文化課》余秋雨

讓競爭式快樂階段性的出現,讓條件式快樂少一點,讓無條件快樂常伴自己身邊。也許快樂的不只是你,還有你身邊的人。