-

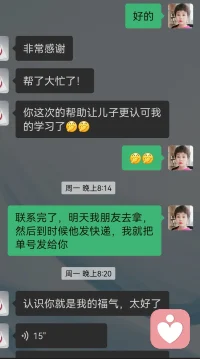

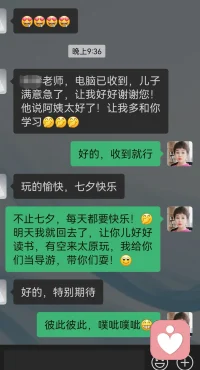

《案例分享》 做家庭教育以來,我喜歡默默的做事,不愿意拿別人的事來探討。但是這個是個例外,也是我遇到過的最頭疼的家庭,女主很復雜,很無力,但依然抱有希望。第一次跟她交流,我倆都紅了眼眶,她打個電話都要偷偷的跑到樓道間,跟我通話都要偷偷摸摸的,怕被打,怕被罵,戰戰兢兢地活著。三年,同個屋檐下,不跟媽媽說一句話,到底有多少深仇大恨,讓孩子如此地冷漠?離家出走,媽媽通過老師,最后一個知道,然后在冬天的夜晚一個人在半夜開著車默默的跟著,卻不敢讓兒子知道,你能想象作為媽媽的無助、煎熬和痛苦嗎?你老公卻罵她無能,活該,聽著就壓抑的不想活了。休學,厭學,打架,親子關系和夫妻關系一塌糊涂,整個家庭處于一種毫無生機的狀態。三年間,終于盼來了想要的結果——**老師,我兒子看了我一眼,我兒子終于對我笑了,我兒子跟我說話了,我兒子給我買禮物了,我兒子說要保護我,我兒子今年考上大學了。對于這些稀松平常的事,媽媽像獲得珍寶一樣,一點一點給我反饋著,我也被她的情緒感染著。 我在旅游,都為她喜極而泣,這位媽媽太偉大,太不容易了。三年來,不知道給我打了多少電話,跟我哭了多少次,多少次絕望之后,又重燃希望。我看著她沉入谷底,又絕處逢生,她說,只要我陪著她,她就有力量,就敢于挑戰,就勇往直前,而今,我雖然已不是她的老師,但她依舊保持跟我互動,分享,她做到了,真的做到了。親子關系已經和兒子成了無話不談的好朋友,和老公的夫妻關系已經從兩看相厭變成了相互欣賞,甚至超越了戀愛時期的甜蜜,她說,我一直認為我的婚姻也就那樣了,跟你溝通后,我覺得我會更好,只要我愿意聽你的聽話,愿意跟你坦誠,你一定可以幫到我。 我感謝她對我的信任,感謝她對我團隊的認可,不是我一個人的功勞,是大家齊心協力的結果,我突然覺得這幾年值了。人這一生追求的只有兩件事:生活中的歸屬感和事業中的價值感。生活中的歸屬感來自于家庭,來自于你的另一半,是否讓你感到溫暖、安心和放松;而事業中的價值感,來自于你對自我的要求,人生的規劃,是否能夠幫助別人,實現自我價值感的體現。 當你不快樂時,就去日行一善吧,你會收獲喜悅,也會收獲笑臉,更會收獲感恩!

0 3

0 3

-

《家庭的覺醒》—致孩子 我如此平庸,卻奢望你擁有璀璨人生。孩子,作為一個母親,該怎樣當好你的引路人,可越思考越深知自己的平凡。我沒有耀眼的光環,也沒有過人的智慧,只是一個普通的媽媽。說實話,孩子,我焦慮的從來不是你的成績,而是自己的平庸,我怕自己的眼界有限,無法為你指引更遠的路;怕自己能力普通,沒有為你扭轉人生的力量,甚至缺少穩穩托住你的底氣,以我現在的認知根本沒辦法替你規劃清晰的未來。你的世界注定比我的更寬廣更豐富,會有許多我從未見過,也無法想象的風景。我只能也只愿在每一個平凡的日子里輕輕提醒你珍惜時光,專注學習,這不是命令,不是苛求,是媽媽用半生閱歷凝成的期盼。我曾見過現實如何磨人,選人,也懂得自由需要怎樣的底氣來支撐,所以期盼你將來不必為斗米折腰,期盼你有更多的選擇能自由生活,而不是被迫謀生。

-

專注者行遠,不爭著善勝!

-

命運會讓你經歷相同的事情,直到你給出新的回應,當我們選擇不再繞路的時候,就是真正找到自我的時刻。

-

??心理學有個理論:每個人都有不同的能量層級 而孩子的能量值,在不同的養育方式下,會有很大的差異 而生活中,父母常會在無意間用小事消耗孩子的能量?? 如:面對孩子鬧情緒,很多父母是先勸孩子沒必要這樣,而不去了解 但生活中,誰都會遇到糟心事,孩子發脾氣、有情緒,也是正常的 若總否定孩子的情緒,讓TA把負面情緒憋成內傷,降低自己的能量 ??心理學家丹尼爾·戈爾曼在《情商》書中寫道: “家庭生活,是我們學習情緒的第一個學校。” 因此,允許孩子表達情緒,幫他們梳理心情,才能讓他們振作起來??

-

愛自己的七個層次

-

??八字真法: 你行,不急,沒事,好事 ??你行(祝福的力量,相信的力量) ??不急(家長的容量,胸襟寬廣) ??沒事(優雅從容,寧靜自信) ??好事(轉化成價值和意義,任何不如意事情背后,都有等量成功的種子。萬事皆有因和果,苦難背后是成長或福報)

-

??幸福不是有 而是無 人們總把幸福解讀為:有 有房 有車 有閑 有權 但其實 真正的幸福是:無 無憂無慮 無病無災 無拘無束 無怨無悔 有,多半是給別人看的 無,才是自己的 別貪心, 你不可能什么都擁有 也別灰心, 你也不可能什么都沒有 所以,人生沒有好與不好 只有內在是否充盈 溫飽無憂 就是幸福 無病無災 便是福澤

-

人生三大幸事:被惦記、被理解、被偏愛!

-

當知足凌駕于欲望之上,幸福將貫穿一生。

-

所有真正有價值的東西 都是來自內心的禮物。 早安[玫瑰]