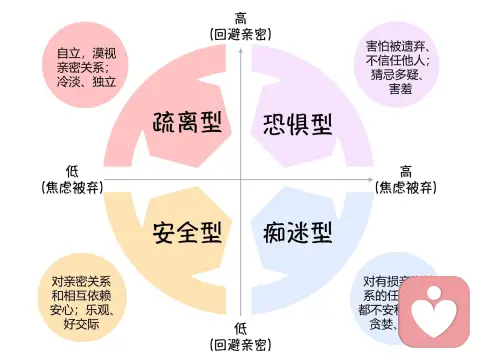

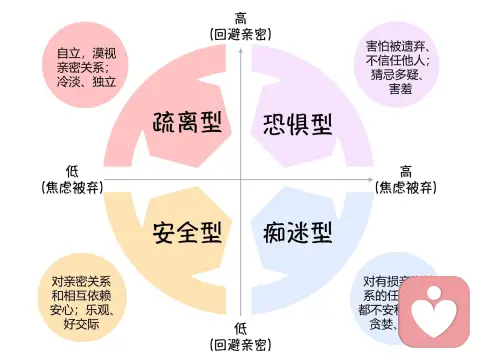

從心理咨詢的角度來看,回避型依戀人格與焦慮型依戀人格的戀愛關系,本質上是一種「追逃模式」的典型互動,兩種依戀風格會因核心需求沖突而引發復雜的動態失衡。本質上安全感和邊界的問題沒有處理好。可以追溯到俄狄浦斯期三靠(李鳴老師的語錄),三靠沒靠上,自我認同和解決沖突的能力沒有發現好。

以下是基于不同治療流派的分析與解讀:

一、依戀理論視角:矛盾與強化的惡性循環

1. 互動模式特征

回避型依戀者傾向于通過疏離、獨立來保護自我,而焦慮型依戀者則通過過度尋求關注來緩解不安全感。這種組合容易形成「焦慮追逐-回避退縮」的循環:焦慮方因回避方的冷漠而更頻繁索求情感回應,而回避方則因感受到壓力進一步退縮,加劇雙方的痛苦。

2. 依戀需求沖突

- 回避型:需要大量個人空間,對情感依賴持懷疑態度,認為親密關系會威脅自我獨立性。

- 焦慮型:渴望持續的情感確認,將伴侶的疏離解讀為「被拋棄的信號」,導致情緒失控或指責行為。

這種需求差異會使雙方陷入「情感錯頻」,例如焦慮型可能因對方未及時回復消息而恐慌,而回避型則將這種需求視為控制欲的表現。

二、不同治療流派的分析與干預策略

- 核心問題:兩種依戀類型均存在認知扭曲。

- 回避型:過度泛化(如"依賴必然導致傷害")、情感壓抑(如"表達需求是軟弱的表現")。

- 焦慮型:災難化思維(如"不回消息=不愛我")、過度自我歸因(如"都是我不夠好")。

干預重點:

- 幫助回避型識別「獨立」與「孤立」的區別,挑戰「親密即危險」的信念;

- 引導焦慮型區分「現實威脅」與「想象威脅」,減少過度解讀行為。

2. 心理動力治療:探索早期依戀創傷

- 回避型成因:通常與童年時期父母的情感忽視或苛責相關,導致他們形成「自我依賴」的防御機制。

- 焦慮型成因:多源于父母的不穩定回應(如過度控制或情感缺位),形成「過度警覺」的依戀模式。

干預方向:

- 通過自由聯想或家庭系統排列技術,幫助雙方理解早期經歷對當前關系的影響;

- 修復「內在工作模型」,例如引導回避型接納情感需求,幫助焦慮型建立自我安撫能力。

3. 情緒聚焦療法(EFT):重塑情感連接

互動修復路徑:

- 階段一:識別惡性循環(如焦慮方追逐→回避方疏離→焦慮方更焦慮);

- 階段二:重構情感表達,例如將焦慮方的「指責」轉化為「脆弱表達」(如"我需要你的回應來感到安全"),將回避方的「冷漠」轉化為「自我保護需求」(如"我需要空間來消化情緒");

- 階段三:建立新的互動模式,例如協商「安全距離協議」(如每天固定時間溝通)。

4. 正念與接納療法(ACT):平衡需求與接納

- 回避型適用:通過正念練習覺察回避行為背后的恐懼(如被控制感),而非自動化退縮;

- 焦慮型適用:學習接納不確定性,減少對伴侶行為的過度監控;

- 共同目標:培養「非評判性接納」,例如焦慮型可練習「情緒沖浪」(允許焦慮存在但不被其主導),回避型可練習「漸進式暴露」(逐步嘗試情感表達)。

三、關系發展的潛在結局與治療建議

1. 可能的發展路徑

- 惡化型:雙方固守原有模式,導致關系破裂(如回避方徹底逃離,焦慮方陷入抑郁);

- 成長型:通過共同治療建立「安全基地」,例如焦慮方學會自我安撫,回避方嘗試適度依賴。

2. 整合治療建議

- 短期目標:打破追逃循環,建立溝通規則(如回避方承諾定期反饋,焦慮方減少質問頻率);

- 長期目標:修復依戀創傷,例如通過團體治療模擬安全關系場景;

- 伴侶協同:雙方需共同參與治療,避免單方面改變導致的權力失衡。

四、總結

回避型與焦慮型的戀愛本質是一場「安全感博弈」,雙方需在治療中完成以下轉化:

- 回避型:從「恐懼依賴」到「選擇性信任」;

- 焦慮型:從「過度索求」到「自我滋養」。

這一過程需結合認知調整、情感表達訓練和創傷修復,最終目標是建立「安全型互動」——既能親密共存,又能尊重邊界。