依戀理論由心理學(xué)家約翰·鮑比(John Bowlby)提出,后經(jīng)瑪麗·安斯沃斯(Mary Ainsworth)等人的研究發(fā)展,主要描述了人際關(guān)系中個(gè)體與親密他人之間的情感聯(lián)結(jié)模式。以下是依戀類型的分類及如何培養(yǎng)安全型依戀的實(shí)用建議:

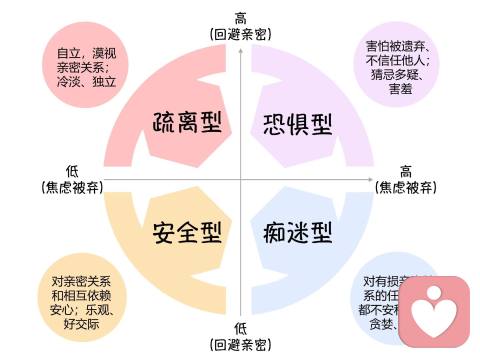

一、依戀類型的種類

1. 安全型依戀(Secure Attachment)

- 特點(diǎn):信任他人,能平衡親密與獨(dú)立,善于表達(dá)需求并回應(yīng)他人情緒。

- 形成原因:照顧者在童年時(shí)及時(shí)、穩(wěn)定地回應(yīng)需求。

2. 焦慮-矛盾型依戀(Anxious-Preoccupied Attachment)

- 特點(diǎn):過(guò)度依賴他人,害怕被拋棄,常通過(guò)"黏人"或情緒波動(dòng)獲取關(guān)注。

- 形成原因:照顧者的回應(yīng)不一致(時(shí)而忽視,時(shí)而過(guò)度關(guān)注)。

3. 回避型依戀(Avoidant Attachment)

- 特點(diǎn):壓抑情感需求,回避親密關(guān)系,強(qiáng)調(diào)獨(dú)立和自我依賴。

- 形成原因:照顧者長(zhǎng)期忽視或拒絕情感需求。

4. 恐懼-回避型(混亂型)依戀(Fearful-Avoidant/Disorganized Attachment)

- 特點(diǎn):既渴望親密又害怕受傷,行為矛盾且難以預(yù)測(cè)。

- 形成原因:童年經(jīng)歷創(chuàng)傷或虐待,導(dǎo)致對(duì)依戀對(duì)象既依賴又恐懼。

二、如何獲得安全型依戀?

1. 自我覺(jué)察與療愈(針對(duì)成人)

- *理解過(guò)去的模式:通過(guò)寫(xiě)日記或反思,識(shí)別自己在關(guān)系中的慣性反應(yīng)(如回避沖突或過(guò)度索取)。

- 挑戰(zhàn)負(fù)面信念:例如將"我不值得被愛(ài)"替換為"我有能力建立健康的關(guān)系"。

- 情緒調(diào)節(jié)練習(xí)**:正念冥想或深呼吸技巧,避免在沖突中過(guò)度反應(yīng)。

2. 建立健康的關(guān)系模式

- 選擇安全型伴侶/朋友:觀察對(duì)方是否情緒穩(wěn)定、尊重界限,并愿意溝通。

- 練習(xí)"有效溝通":用"我陳述"(如"我感到擔(dān)心時(shí),希望你能及時(shí)回復(fù)")代替指責(zé),減少防御性反應(yīng)。

- 逐步暴露脆弱:從小事開(kāi)始分享感受,逐步建立信任,而非急于完全依賴他人。

3. 積極尋求專業(yè)支持

- 心理咨詢:依戀聚焦療法(Attachment-Based Therapy)或認(rèn)知行為療法(CBT)可幫助重塑依戀模式。

- 團(tuán)體治療:在安全的小組中練習(xí)人際互動(dòng),獲得反饋和支持。

4. 培養(yǎng)內(nèi)在安全感

- 建立自我價(jià)值感:通過(guò)興趣愛(ài)好、職業(yè)成就等增強(qiáng)自信,減少對(duì)他人認(rèn)可的依賴。

- 設(shè)定健康邊界:學(xué)會(huì)拒絕不合理要求,明確自己的情感需求。

5. 父母如何幫助孩子形成安全依戀

- 及時(shí)回應(yīng)需求:嬰兒哭泣時(shí)給予擁抱,兒童表達(dá)情緒時(shí)耐心傾聽(tīng)。

- 提供穩(wěn)定的環(huán)境:保持規(guī)律的作息和一致的教養(yǎng)方式,避免頻繁更換照顧者。

- 示范健康關(guān)系:父母之間尊重、合作的互動(dòng)模式會(huì)成為孩子的模板。

三、關(guān)鍵點(diǎn)總結(jié)

安全型依戀并非"完美"的終點(diǎn),也不是一成不變。而是有充分的允許和自我接納。允許關(guān)系中存在適度沖突,重點(diǎn)在于修復(fù)能力。

充分理解改變是需要時(shí)間。非安全型依戀可能反復(fù)出現(xiàn),需保持耐心和自我接納。

任何關(guān)系是雙向的:即使自身努力,若長(zhǎng)期處于被忽視或操縱的關(guān)系中,安全依戀仍難以建立。

最終,安全型依戀的核心是"信任自己與他人建立關(guān)系"的能力。通過(guò)持續(xù)練習(xí),即使童年未能獲得足夠安全感,成年后仍可通過(guò)主動(dòng)選擇和環(huán)境重塑來(lái)實(shí)現(xiàn)改變。